Musikstreamingdienst Qobuz auf LinuxQobuz ist ein Streamingdienst, der im FLAC-Format bis zu HD-Format Musik streamt. Sein Angebot ist groß, aber vor allem im Bereich Jazz und Klassik ist er umfangreicher bestückt als Spotify. Nach der Spotify-Preiserhöhung ist Qobuz nicht mehr teurer.

Qobuz liefert eine Player-App für Windows und MacOS aus, aber mein Musikstreamer ist mein altes MacBook (Intel-64bit-Prozessor), das auf Debian Linux läuft. Spotify liefert ihre Streaming-App auch für Linux im Deb-Format aus. Bei Qobuz muss auf Drittanbieter zurückgegriffen werden. Es gibt zwei Möglichkeiten:

1. Ein Wrapper, der die Qobuz-App lädtDieser wird von Snap zur Verfügung gestellt und lässt sich ganz leicht installieren

sudo snap install qobuz-linux

Die Qobuz-App nimmt - wie auch der Spotify-Client - relativ viel CPU-Leistung, wenn das Fenster sichtbar ist (wenn es ausgeblendet ist, nicht). Ein weiteres Problem, das der Spotify-Client nicht hat, ist, dass ich noch nicht gefunden habe, wie Songs gapless, also ohne kurze Pause zwischen einzelnen Stücken, abgespielt werden können. Dies betrifft zum Beispiel Live-Alben wie

Get Yer Ya Ya's Out von den Stones.

Aber es gibt eine zweite Möglichkeit über die API von Qobuz, mit deren Hilfe andere Player zugreifen können. In Linux perfekt ist für mich die nächste Lösung.

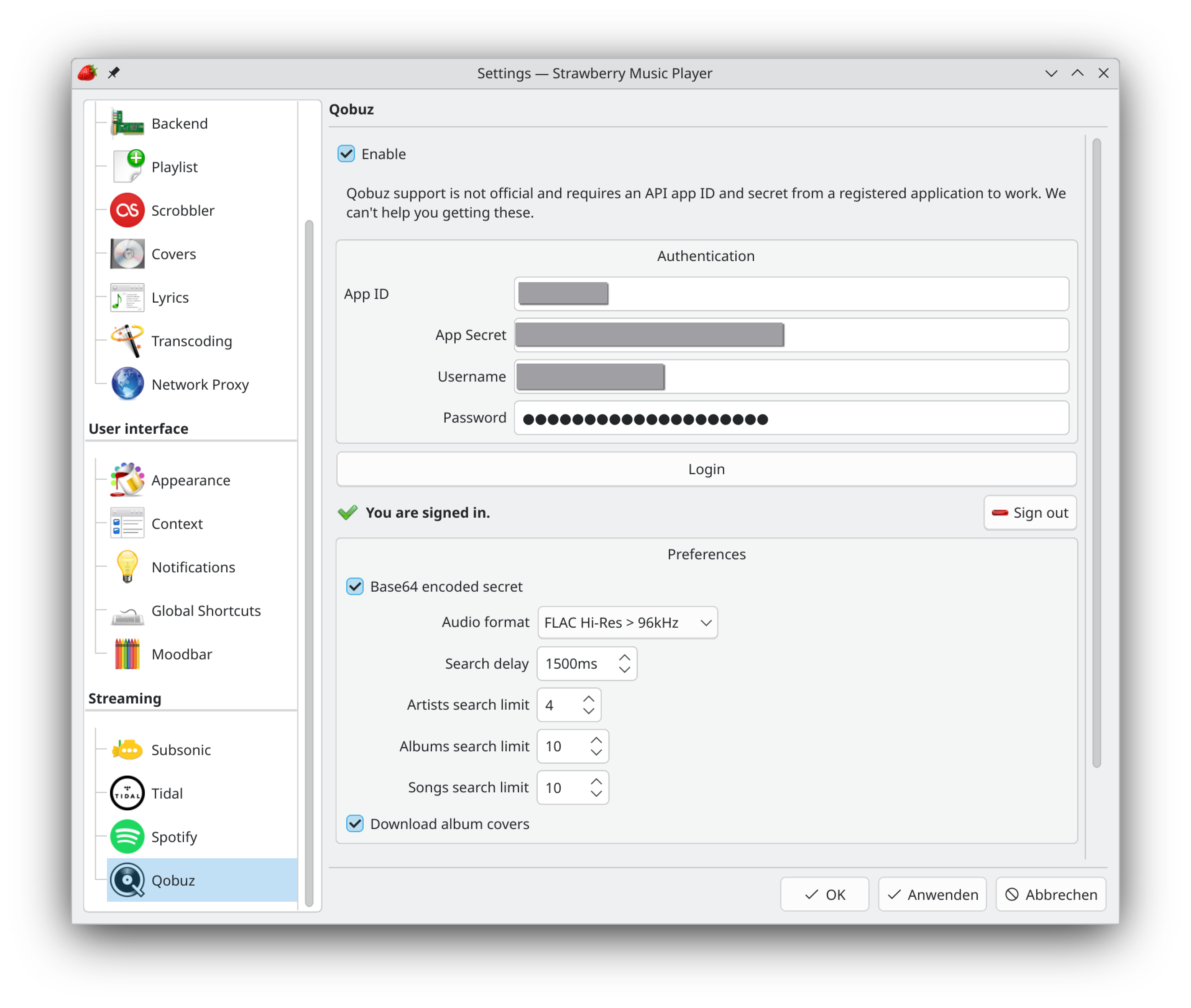

2. Qobuz in der Musikspieler-App StrawberryStrawberry ist für mich neben Audacious (eher an Foobar2000 orientiert) der Hit an Musik-Apps. Die Einbindung geht nach Anleitung reibungslos.

Man benötigt zunächst die Api, die bekommt man über qobuz-dl.

pipx install qobuz-dlWenn diese installiert ist startet man das Programm:

qobuz-dlMan wird aufgefordert, die Nutzermail und das Passwort von Qobuz einzugeben

Schließlich benötigt man für den Strawberry-Player zwei API-Daten, die man nun hat: die app_id und secrets. Diese liest man in der eigenen Konfigurationsdatei aus (natürlich den eigenen Nutzernamen am Computer eingeben, nicht den Platzhalter):

cat /home/$USERNAME/.config/qobuz-dl/config.iniDie app_id ist leicht erkennen, bei den secrets stehen drei lange Buchstaben-Zahlen-Würste. Eine der drei funktioniert, bei mir war's die dritte. Die Anleitung habe ich von dem Nutzer Raf-G im

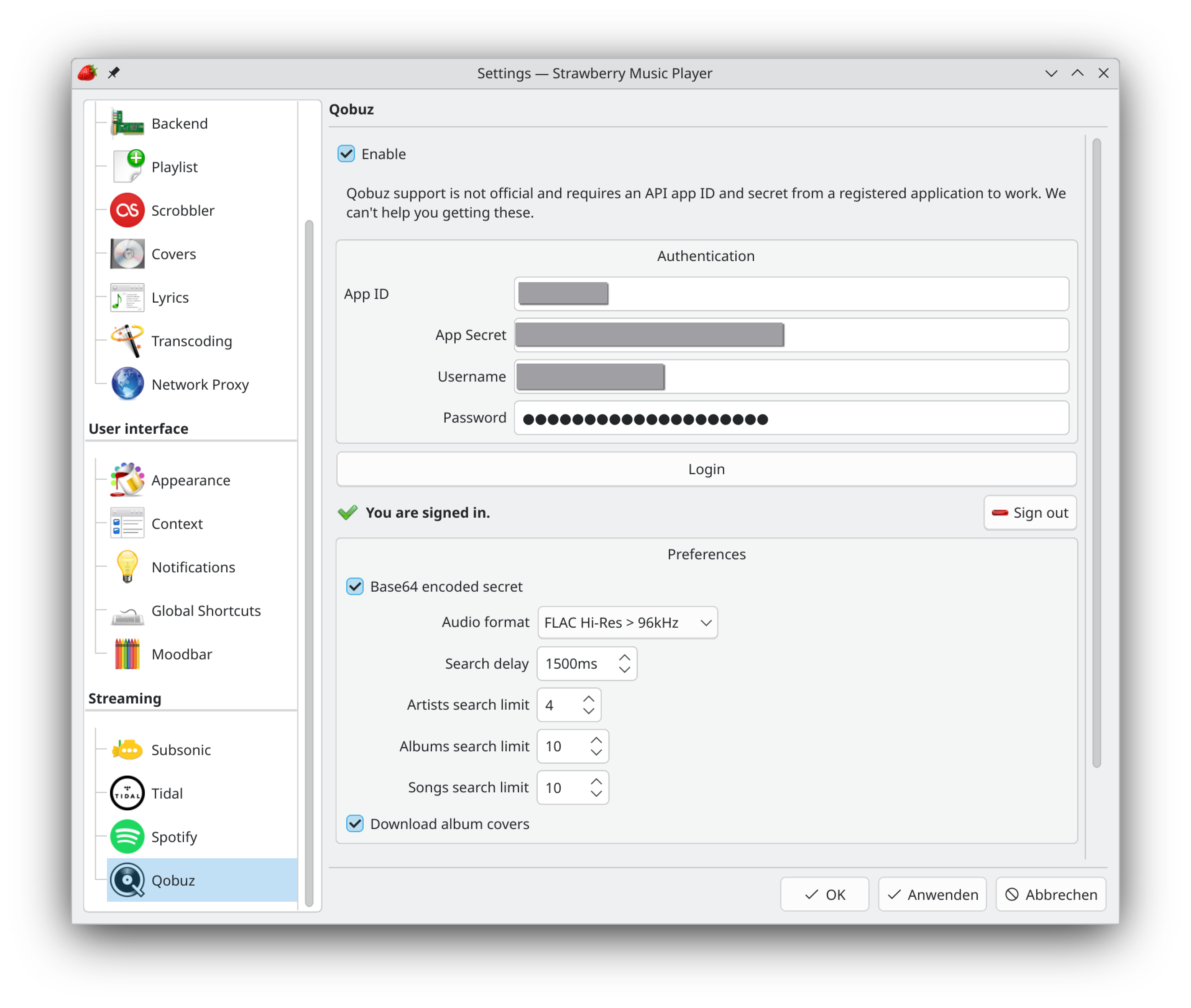

Strawberry-ForumSo sieht die Einstellungsmaske im Strawberry-Player aus:

Wie man sieht, kann man auch die höchste gewünschte Qualität einstellen (geht auch schon beim Befehl qobuz-dl).

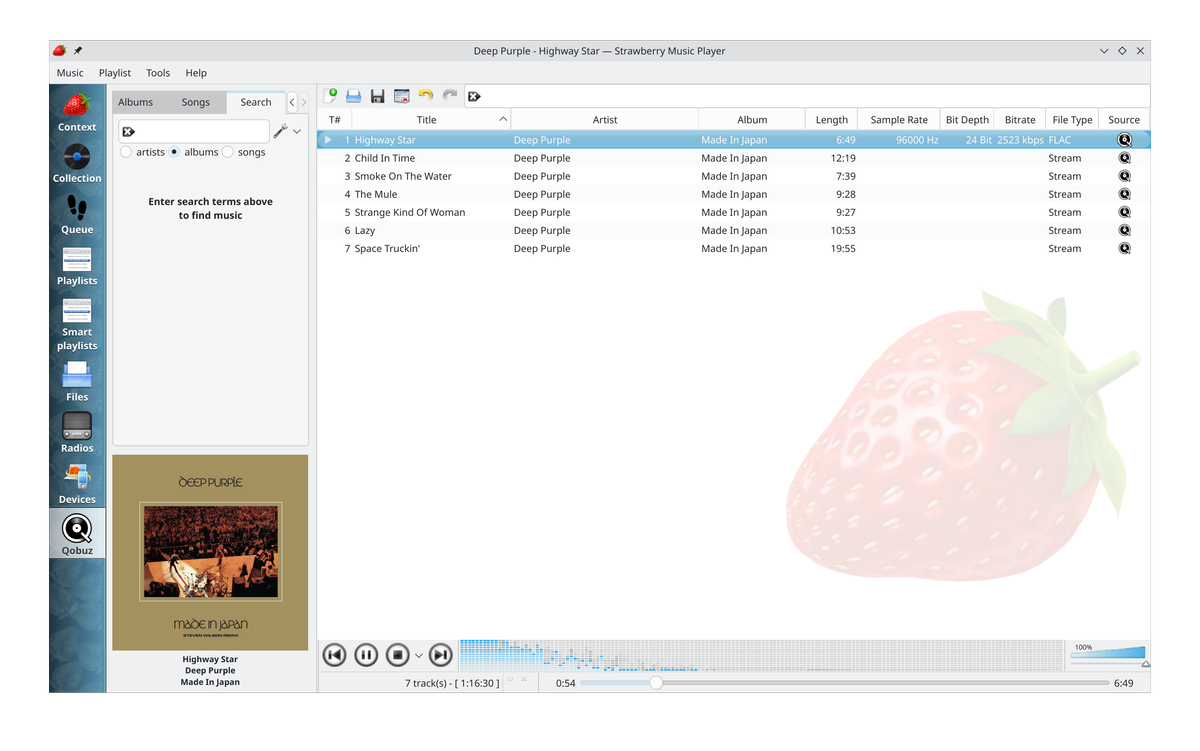

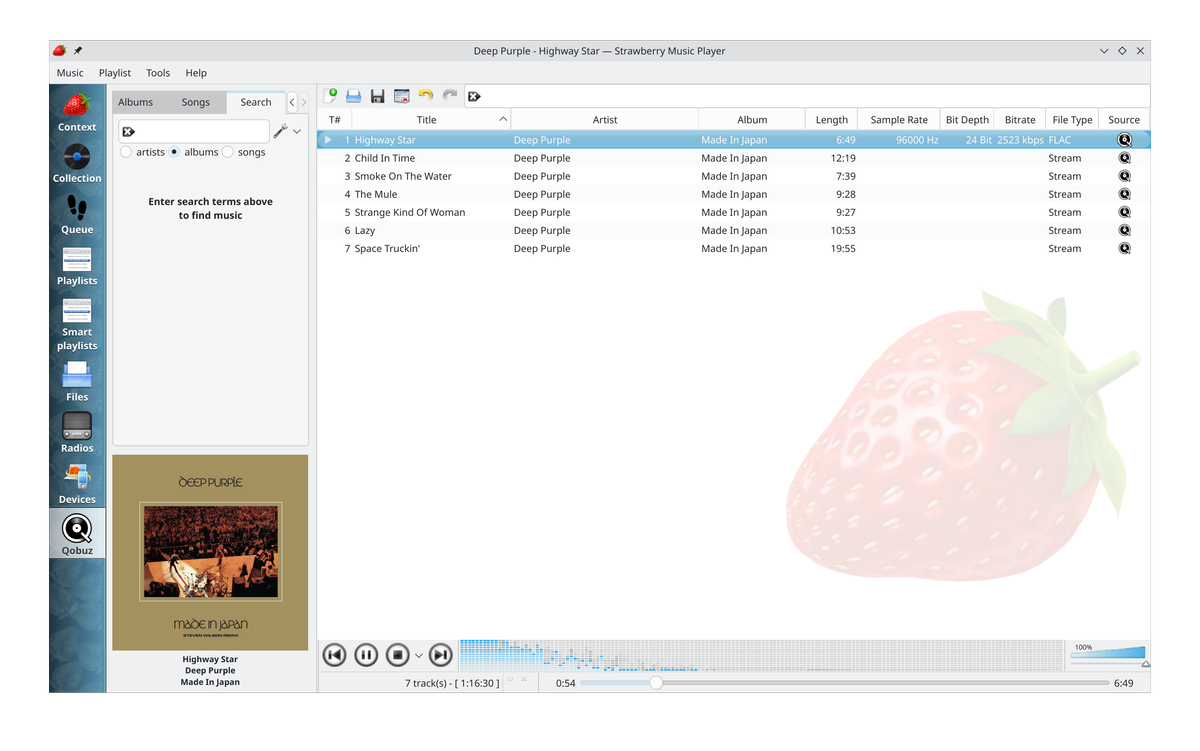

Im Player selbst gibt es eine Suchmaske, in der man nach Künstler:innen, Alben oder Songs suchen kann. Auch die eigene Favoristenliste lässt sich importieren. Für mich das Wichtigste: Es wird gapless abgespielt. Und die CPU-Belastung ist minimal. Hier habe ich nach dem sensationellen Remaster von Deep Purples

Made in Japan von Steven Wilson gesucht. Es lässt sich auch das Dateiformat und die Qualität auslesen (hier beim Song

Highway Star):

Original anzeigen (0,8 MB)

Original anzeigen (0,8 MB)