Narrenschiffer

Diskussionsleiter

Profil anzeigen

Private Nachricht

Link kopieren

Lesezeichen setzen

dabei seit 2013Unterstützer

Profil anzeigen

Private Nachricht

Link kopieren

Lesezeichen setzen

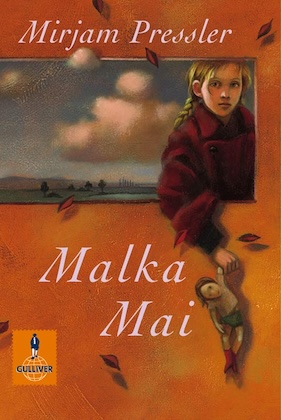

Mirjam Pressler - Malka Mai

26.09.2025 um 21:23

2001 veröffentlichte Mirjam Pressler einen Roman über eine Flucht einer jüdischen Mutter mit ihren beiden Töchtern aus dem von den Deutschen besetzten Dorf Lawoczne in Ostpolen (heute Westukraine) nach Budapest im Jahr 1943. Sie haben im Realleben es geschafft und konnten nach Palästina ausreisen. Pressler hat Malka Mai 1996 in Israel getroffen, gibt aber im Nachwort zu, dass der Großteil der Geschichte fiktiv sei, da sich die Protagonistin kaum noch an die Flucht erinnern kann, die sie im Alter von sieben Jahren unternommen hat. Mit diesem Wissen ist die Lektüre ambivalent. Erzähltechnisch ist die Geschichte auf hohem Niveau. Es wird aus zwei Perspektiven geschrieben (Malka und ihre Mutter), aber von einem Erzähler, nicht in der Ich-Form. Die Schilderungen der physischen und psychischen Grenzerfahrungen gehen unter die Haut. Aber: Was kann stimmen, was nicht?

Hanna Mai ist Kreisärztin und lebt im Dorf Lawoczne, ihre Ehe ist eher zerrüttet, ihr Mann lebt in Palästina (Erez Israel) in einem Kibbuz, Hanna wollte nicht mitziehen, sondern Ärztin bleiben. Sie liebt ihre Unabhängigkeit und ihren gesellschaftlichen Status als Ärztin. Ihre beiden Töchter Minna (16) und Malka (7) werden von ihr allein aufgezogen. Als ihr bewusst wird, dass aufgrund der deutschen Besetzung ihr Leben in Gefahr ist, entscheidet sie sich zur Flucht nach Ungarn. Sie bezahlt Schlepper, die sie in einem Gewaltmarsch über die Berge nach Munkatsch in Ungarn (heute Karpato-Ukraine) bringen. Doch schon zuvor lässt Hanna Malka im kleinen Dorf Pilipec in den Waldkarpaten bei einem jüdischen Müller zurück, der für Hanna und Minna gegen gute Bezahlung gemeinsam mit weiteren Flüchtlingen aus Lawoczne einen Schleppertransport nach Budapest organisiert.

Während Hanna und Minna nach Budapest gelangen und dort falsche nicht-jüdische polnische Identitäten erhalten, jagt der Müller Malka aus Angst vor Deutschen und Pfeilkreuzlern weg. Sie wird von Gendarmen aufgeschnappt, an die polnische Grenze gebracht und an der Grenze von einem gutmütigen polnischen Grenzwächter, der ihre Mutter kennt, in sein Haus geschmuggelt, wo sie sich mit seinem mongoloiden Sohn anfreundet. Doch auch dieser Zygmunt hat Angst vor den Deutschen, vor allem wegen seines Sohnes, der dem Euthanasieprogramm zum Opfer fallen könnte. So bringt er sie in das Ghetto von Skole, wo sich das Mädchen mit Betteln durchschlägt, in einem Kohlekeller schläft und schließlich an Typhus erkrankt. Sie wird in ein Ghettokrankenhaus gebracht und geheilt. Dass ihr ein Weg aus dem Ghetto gezeigt wird, rettet ihr Leben, als sie während einer "Aktion", bei der alle Ghettobewohner:innen wie die Kranken im Krankenhaus aufgegriffen und deportiert werden in den "arischen" Teil fliehen kann. Wegen ihrer blonden Haare fällt sie nicht sonderlich auf und eine alte Frau nimmt sie für ein paar Tage auf, bis Malka wieder ins Ghetto zurückkehrt. Das Krankenhaus bleibt für die neu ins Ghetto Angelieferten funktionabel.

Hanna hört in Budapest das Gerücht, dass ihre zurückgelassene Tochter wieder in Polen ist. Schlepper bringen sie in einem Winterfußmarsch durch die Berge wieder zur polnischen Grenze und schließlich gelingt es ihr, Malka im Ghetto ausfindig zu machen. Die Großmutter des Polizisten hilft ihr und nach einigem Widerwillen geht Malka schließlich mit ihr aus dem Krankenhaus zu ihrer Mutter. Damit ist der Roman zu Ende, Malka und Hanna sind wieder am Ausgangspunkt ihrer Flucht. Minna währenddessen hat einen Weg nach Palästina gefunden.

Die Stärke des Romans sind die Schilderungen der Entbehrungen, der körperlichen Anstrengungen (alleine, dass mit wunden und entzündeten Füßen weitergegangen wird), der physischen und psychischen Belastung durch Hunger und Kälte. Dies macht ihn lesenswert, wobei im Auge behalten werden muss, dass es keine Dokufiktion ist. Die Fluchtwege haben so aussehen können, müssen aber nicht. Der Roman ist keine Zeitzeugenerinnerung. Warum Pressler dennoch Realnamen gewählt hat, entzieht sich meiner Kenntnis.

Auch nicht wird darauf eingegangen, dass dieser Teil östlich des Bugs, woher die Mais stammen, von 1939 bis zum Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion Teil Letzterer war und die Einwohner:innen mehr oder weniger gezwungen waren, die sowjetische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Einzig an zwei Stellen schimmert durch, dass Hanna Mai eine längere Zeit kaum Medikamente zur Verfügung hatte und sich diese von einem bekannten Arzt aus Munkatsch hat schicken lassen, das seit 1938 Teil Ungarns war.