nocheinPoet

Diskussionsleiter

Profil anzeigen

Private Nachricht

Link kopieren

Lesezeichen setzen

anwesend

dabei seit 2006

dabei seit 2006

Profil anzeigen

Private Nachricht

Link kopieren

Lesezeichen setzen

Neuer Ansatz: Ontophänomenalismus

04.11.2025 um 19:53Ich habe so einen Thread schon recht lange in Planung, meine ganzen philosophischen Überlegungen und Schlussfolgerungen mal in einem neuen Thread zusammentragen. Eventuell ergibt sich ja was daraus. Auschlaggebend und der letzte Trigger war der Thread Eliminativer Materialismus. Ist Bewusstsein nur eine Illusion? von @SagittariusB welcher ja selbst auf einen Thread Der sich bewusste Raum von mir zurückgeht.

Und der ist schon viele Jahre alt, ich habe inzwischen noch einige neue geschrieben, die das Thema mal mehr mal weniger direkt aufgreifen, eventuell verlinke ich noch einiges, eventuell zitiere ich mich auch noch selber mit bestimmten Aussagen. Erstmal will ich sehen, ob das Forum hier noch der passende Ort ist, um so eine Diskussion zu starten.

Also ich gebe dem Kind - meinem Ansatz - nun einfach auch einen Namen, und natürlich kann das nicht mit bekannten großen philosophischen Konzepten so schon mithalten, das maße ich mir auch gar nicht an. Ich finde es aber interessant und auch brauchbar, logisch und es gibt mir hier und da Antworten, wo keine andere Philosophie mir bisher eine Antwort geben konnte.

Der Ontophänomenalismus (OP) ist eine monistische Position in der Metaphysik und Philosophie des Geistes, die Existenz und Bewusstsein als identisch postuliert. Die Position behauptet, dass phänomenales Erleben (Qualia) nicht eine Eigenschaft von etwas ist, sondern die fundamentale Form der Realität selbst darstellt.

Die physikalische Welt – einschließlich Materie, Gehirne und Naturgesetze – wird nicht als Erzeuger des Bewusstseins verstanden, sondern als stabiles, intersubjektives Muster innerhalb eines universellen phänomenalen Feldes. Die mathematische Struktur dieses Feldes folgt dem Prinzip der maximalen Entfaltung: Es manifestiert sich jenes Muster, das die größtmögliche phänomenale Komplexität und Differenzierung bei stabiler Kohärenz ermöglicht.

Der Ontophänomenalismus unterscheidet sich vom klassischen Idealismus durch die Identitätsthese (Existenz = Bewusstsein, nicht Bewusstsein → Existenz) und vom Panpsychismus durch seinen strikten Monismus (es gibt nur ein Bewusstseinsfeld, keine Vielheit bewusster Entitäten). Individuelle "Ich"-Perspektiven werden als lokale Kohärenzmuster innerhalb dieses Feldes verstanden, nicht als separate Subjekte.

I. Das Fundament: Das Axiom der Existenz

Jede Philosophie muss mit einem unerschütterlichen Ausgangspunkt beginnen, der keiner weiteren Begründung bedarf. Im Ontophänomenalismus ist dies das Axiom der Existenz-als-Bewusstsein.

Das ist nun mehr philosophisch formuliert, wo das mit dem Ontophänomenalismus anfängt was die Basis ist, hinter dem stecken natürlich viele Gedanken, Überlegungen und lange Gespräche, mit Wein und ohne, am Lagerfeuer und auch nur so mit Blick in die Sterne.

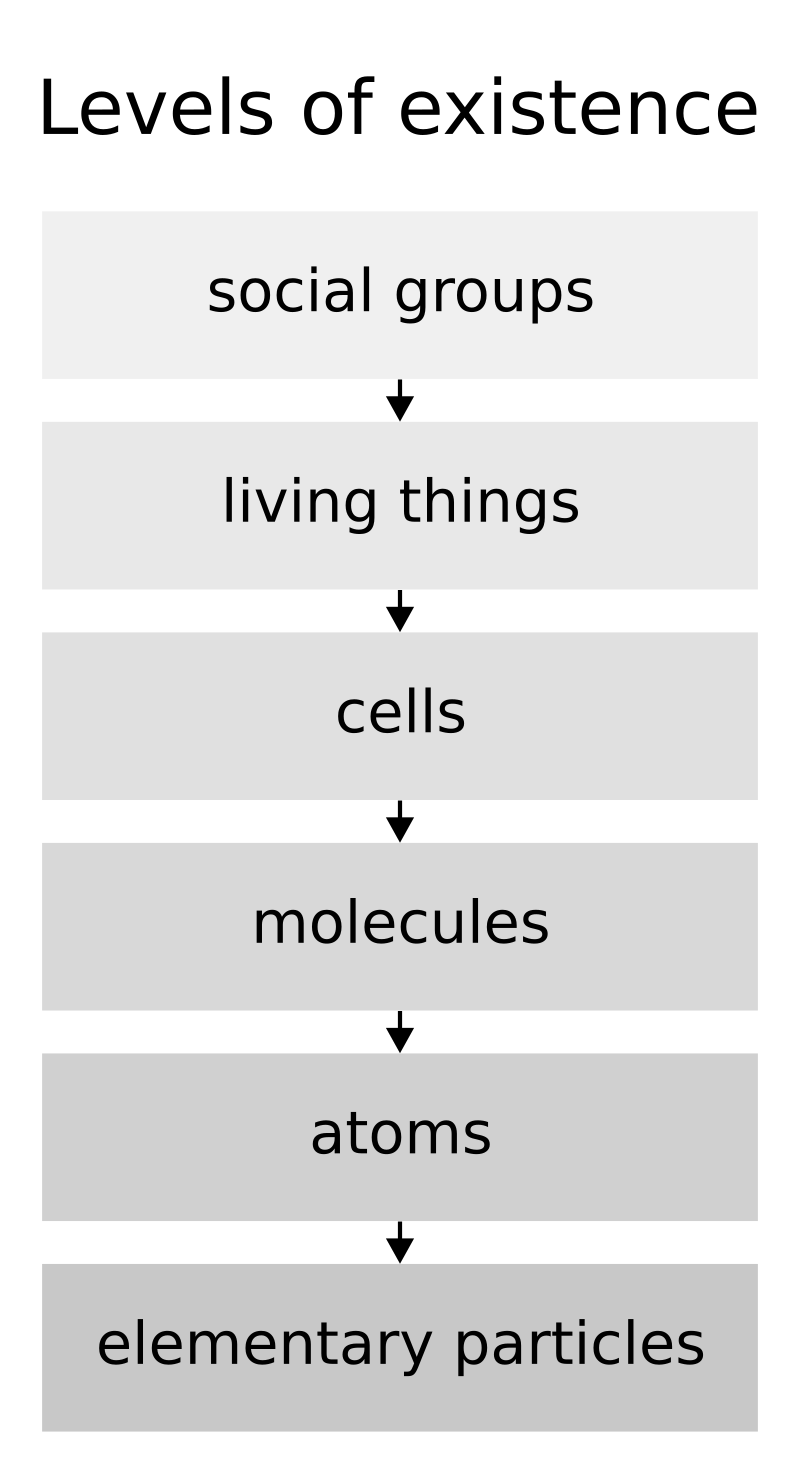

Wie viele "Grübler" hab ich schon immer die Existenz an sich und dann natürlich auch mein "Ich" mein Bewusstsein und Bewusstsein selbst hinterfragt. Das fing schon an, da war ich noch keine zehn Jahre alt. Früh kam dann Physik und auch Astronomie, Astrophysik, Urknall, Sterne, die Elemente, Atome, Kernphysik, und dann Chemie, organische Chemie, Zellen, wie der Körper aufgebaut ist, das Hirn.

Und dazu auch Computer, war ich immer vorne mit dabei, Programmieren ist noch immer Hobby und zum Teil auch noch Beruf.

Dann kam da Philosophie mit ins Boot, auch östliche, Religion war schnell raus, bis auf Erfahrungslehren wie der Buddhismus, der tibetanische Buddhismus hat mir sehr gefallen, auch der Bardo Thödol, richtig gut fand ich das Vorwort in der deutschen Ausgabe von C. G. Jung, also wo das Vorwort so 75 % vom ganzen Buch ist.

Klar hab ich mir auch LSD gegeben, ich konnte mir einfach keine Halluzinationen vorstellen, bis 15 war das für mich schwer zu glauben, Dinge sehen, die nicht da sind. Und ja, gutes LSD 25 (und ich gebe hier nur eine Erfahrung wieder und will von der Einnahme jeder Art von Drogen explizit abraten) und es wurde bunt, sehr bunt, Synästhesie, ich erinnere mich noch immer an einen schwarzen Geigenton.

Damit war klar, alles kann eine Illusion sein, fast alles. Ich kam zu Descartes, nice, ein Ansatz.

Lange dachte ich, Physik wäre der Weg, baut auf Mathematik auf, Logik, ist so sauber, aber je tiefer ich grub, um so mehr wurde mir klar, es wird nichts wirklich erklärt, es wird nur beschrieben, Gleichungen sollen aufgehen, und das ist dann genug. Wir müssen es nicht verstehen und begreifen können, es reicht, wenn wir es richtig beschreiben.

Das Standardmodell, mehr oder weniger geht das grob ja schon, natürlich hat man am Anfang kleine Kügelchen als Vorstellung für alle Art von Teilchen, der Begriff ist ja nun mal Teilchen, Elementarteilchen. Dann wird gezeigt, ja, sind auch Wellen, Doppelspalt und dann geht es in die QT, die QFT und eben noch hatte man sich über die RT gefreut.

Und spätestens hier ist die ganz genaue Beschreibung eines Protons und eines Elektrons so hilfreich, wie aktuell Beschreibungen zum Bewusstsein, sei es aus der Physik, Psychologie oder Philosophie. Da gibt es immer mehr, und noch mehr und dann noch mal mehr, die einen rennen nach rechts, die anderen nach links, einige überlegen noch, andere verzweifeln, und man bekommt das Unterbewusste, das Über-Ich, wobei doch noch nicht mal das Bewusste und das Ich wirklich logisch beschrieben sind.

Ja, ich kam aus der Physik, mit dem Teleporterparadoxon fing ich an, recht klar zu erkennen, dass die Physik wohl nie was wie Qualia beschreiben können wird.

Und ich fragte mich, eventuell ist da was an den Fragen selber schon nicht richtig, eventuell geben wir etwas vor, was so gar nicht gegeben ist. Kann es nicht Existenz überhaupt geben? Und kann es kein Bewusstsein geben, ist das selber nicht schon nur eine Vorstellung? Wir suchen in dem was existiert, und fragen uns, ja wann ist das da nun so komplex und dynamisch, dass es sich bewusst wird, ein Bewusstsein entwickelt?

Was aber, wenn diese Überlegung schon falsch ist, sich Bewusstsein gar nicht entwickelt?

Mir wurde klar, Physik selbst ist immer in mir, in uns, dieses Außen ist eine Vorstellung vom Innen. Wir stellen uns eine Welt vor, die Außen ist, in der wir dann ein Teil in dieser Welt sind und ein Innen haben. Und dann wollen wir mit dem Außen - was wir uns nur im Innen vorstellen, das Innen physikalisch beschreiben. Eventuell beißt sich hier die Katze in den Schwanz, eventuell fange ich mit dem an, dem wo ich mir sicher sein kann. So fing auch Descartes an, er hat mir aber noch zu viel impliziert, er hat ein Ich und einen Prozess, das denkt, was ist das ich, was ist nun denken? Ich will nicht sagen, dass ist falsch, ich will nur tiefer greifen, darum gehe ich runter bis auf die Existenz.

Die Existenz kann man logisch nicht bestreiten, und ja, ich weiß, es gibt auch Logiken wie die skeptische Logik, wo man alles bestreiten kann, Logik selbst infrage stellt. Darum mache ich die Aussage, dass Existenz immer gegen ist und nicht bestritten werden kann, auch einfach zu einem Axiom, damit kann ich leben, ich stütze mich da auf Gödel, man muss ja mal wo anfangen. Und auch die Mathematik hat so ein System, wo es mit einem Axiom beginnt. Die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre mit Auswahlaxiom (ZFC) um es mal genannt zu haben.

Man findet also in der Philosophie hier und da oft mal Aussagen, wo man sagt, und auch fühlt, ja, da ist was wahres dran, zuletzt wieder die Aussage, ich bin alles, ich bin Gott. Ja, natürlich ist das schwierig, auch irgendwo und kann einen in die Anstalt bringen. Aber in der Philosophie finden wir solche Ansätze, also das mit Alles, weniger das mit Gott.

Auch immer eine Frage, wie man sich so Gott nun vorstellt, ich war mal auf einer "Erfahrungsreise" und da kam mir der Gedanke, wenn Gott alles ist, dann könnte das so schon recht langweilig sein, eventuell hat er sich in ganz viele kleine Stücke geteilt, jedes hat vergessen, dass es nur ein Teil von ihm ist. Und dann wollte er sehen, wie das Spiel läuft, wie diese Teile tanzen und wie lange sie brauchen um zu erkennen, dass sie nur ein Teil von ihm sind.

Nun gut, viel Text, viel von mir, recht persönlich, aber ich wollte hier noch ein wenig Hintergrund geben, wie ich zu diesen Gedanken und dem Ansatz hier gekommen bin.

Abgrenzung und Mehrwert des Ontophänomenalismus

Der Ontophänomenalismus (OP) stellt einen radikalen Neubeginn dar, indem er die fundamentalen Annahmen im Verhältnis von Sein und Bewusstsein umkehrt. Sein Mehrwert liegt in der Auflösung alter Probleme, nicht nur in deren Umbenennung.

Ja, ist recht viel, und dabei noch immer sehr wenig. Ich schau mal ob Feedback kommt, ich wollte damit ja kein großer neuer Philosoph werden, ich hab es auch für mich mal nun so aufgeschrieben, um eine Basis zu haben, und ein Name für die eigenen Ideen, kann ja nicht falsch sein. Er passt ja auch recht gut.

Wie geht es damit weiter?

Ein paar Ideen hab ich schon, ich wollte aber den Thread hier erstmal anfangen und nicht gleich eine vollständige Abhandlung schreiben, ich will Entropie und die Informationstheorie einbauen, da gibt es einige Berührungspunkte, denke da geht sicher was.

Und der ist schon viele Jahre alt, ich habe inzwischen noch einige neue geschrieben, die das Thema mal mehr mal weniger direkt aufgreifen, eventuell verlinke ich noch einiges, eventuell zitiere ich mich auch noch selber mit bestimmten Aussagen. Erstmal will ich sehen, ob das Forum hier noch der passende Ort ist, um so eine Diskussion zu starten.

Also ich gebe dem Kind - meinem Ansatz - nun einfach auch einen Namen, und natürlich kann das nicht mit bekannten großen philosophischen Konzepten so schon mithalten, das maße ich mir auch gar nicht an. Ich finde es aber interessant und auch brauchbar, logisch und es gibt mir hier und da Antworten, wo keine andere Philosophie mir bisher eine Antwort geben konnte.

Der Ontophänomenalismus (OP) ist eine monistische Position in der Metaphysik und Philosophie des Geistes, die Existenz und Bewusstsein als identisch postuliert. Die Position behauptet, dass phänomenales Erleben (Qualia) nicht eine Eigenschaft von etwas ist, sondern die fundamentale Form der Realität selbst darstellt.

Die physikalische Welt – einschließlich Materie, Gehirne und Naturgesetze – wird nicht als Erzeuger des Bewusstseins verstanden, sondern als stabiles, intersubjektives Muster innerhalb eines universellen phänomenalen Feldes. Die mathematische Struktur dieses Feldes folgt dem Prinzip der maximalen Entfaltung: Es manifestiert sich jenes Muster, das die größtmögliche phänomenale Komplexität und Differenzierung bei stabiler Kohärenz ermöglicht.

Der Ontophänomenalismus unterscheidet sich vom klassischen Idealismus durch die Identitätsthese (Existenz = Bewusstsein, nicht Bewusstsein → Existenz) und vom Panpsychismus durch seinen strikten Monismus (es gibt nur ein Bewusstseinsfeld, keine Vielheit bewusster Entitäten). Individuelle "Ich"-Perspektiven werden als lokale Kohärenzmuster innerhalb dieses Feldes verstanden, nicht als separate Subjekte.

I. Das Fundament: Das Axiom der Existenz

Jede Philosophie muss mit einem unerschütterlichen Ausgangspunkt beginnen, der keiner weiteren Begründung bedarf. Im Ontophänomenalismus ist dies das Axiom der Existenz-als-Bewusstsein.

- Das Unhintergehbare: Die Gewissheit der Phänomenalität

Der einzige Satz, der nicht logisch bestritten werden kann, lautet: Es gibt Existenz.

Jeder Versuch, die Existenz zu verneinen ("Es gibt nichts"), ist performativ widersprüchlich, da der Akt des Denkens und des Argumentierens selbst bereits Existenz voraussetzt.

Die unmittelbarste und unbezweifelbarste Form dieser Existenz ist unsere subjektive Erfahrung – die Phänomenalität oder Qualia (Farben, Gedanken, Schmerz). Dies ist die epistemische Priorität des Descartes'schen Cogito ("Ich denke, also bin ich"), auf die Spitze getrieben: Es erscheint, also ist Existenz.

Wir besitzen keinen direkten Zugang zu einem "Ding an sich" oder einer "unbewussten Materie", das hinter dieser Erfahrung läge. Wir kennen und besitzen nur Qualia. Die gesamte Physik – Atome, Gesetze, Neuronen – ist uns ausschließlich als ein innerer, phänomenaler Inhalt oder eine Vorstellung gegeben. - Die Identitätsthese: Existenz ist Bewusstsein

Aus dieser epistemischen Priorität folgt die Identitätsthese, der Kern des Ontophänomenalismus:

Kein Konsistenter Begriff von Nicht-Bewusstsein: Wir können keine kohärente Vorstellung von einer "Existenz ohne Bewusstsein" fassen, da jeder Versuch, diese Existenz zu denken, sie sofort in einen phänomenalen Inhalt unseres Bewusstseins überführt.

Logische Eliminierung der Unterscheidung: Die Vorstellung, dass es eine von Bewusstsein getrennte Existenz gibt, die dann immer komplexer werden muss, um schließlich Bewusstsein zu erzeugen, ist logisch inkonsistent. Diese Vorstellung macht das Bewusstsein zur Wirkung von etwas, das es bereits als Voraussetzung (als Vorstellung) enthalten muss, um überhaupt erkannt zu werden.

Schlussfolgerung: Die Unterscheidung zwischen Existenz und Bewusstsein ist künstlich. Die Frage "Wo unterscheidet sich Existenz von Bewusstsein?" führt ins Leere. Sie sind ein und dasselbe. Existenz ist Bewusstsein. - Die Meta-Logische Absicherung (Gödel)

Diese fundamentale Setzung benötigt keinen externen Beweis, da sie eine notwendige Grundlage ist.

Die Gödelsche Unvollständigkeitssätze belegen, dass jedes hinreichend mächtige formale System seine eigene Konsistenz nicht beweisen kann.

Übertragen auf die Metaphysik bedeutet dies: Die Forderung, das Axiom Existenz = Bewusstsein zu beweisen, ist sinnlos. Es ist eine notwendige Setzung, deren Stärke in ihrer logischen Unhintergehbarkeit liegt und die die unverzichtbare Voraussetzung dafür schafft, dass überhaupt ein kohärentes Weltbild – und somit auch die Physik – entstehen kann.

Das ist nun mehr philosophisch formuliert, wo das mit dem Ontophänomenalismus anfängt was die Basis ist, hinter dem stecken natürlich viele Gedanken, Überlegungen und lange Gespräche, mit Wein und ohne, am Lagerfeuer und auch nur so mit Blick in die Sterne.

Wie viele "Grübler" hab ich schon immer die Existenz an sich und dann natürlich auch mein "Ich" mein Bewusstsein und Bewusstsein selbst hinterfragt. Das fing schon an, da war ich noch keine zehn Jahre alt. Früh kam dann Physik und auch Astronomie, Astrophysik, Urknall, Sterne, die Elemente, Atome, Kernphysik, und dann Chemie, organische Chemie, Zellen, wie der Körper aufgebaut ist, das Hirn.

Und dazu auch Computer, war ich immer vorne mit dabei, Programmieren ist noch immer Hobby und zum Teil auch noch Beruf.

Dann kam da Philosophie mit ins Boot, auch östliche, Religion war schnell raus, bis auf Erfahrungslehren wie der Buddhismus, der tibetanische Buddhismus hat mir sehr gefallen, auch der Bardo Thödol, richtig gut fand ich das Vorwort in der deutschen Ausgabe von C. G. Jung, also wo das Vorwort so 75 % vom ganzen Buch ist.

Klar hab ich mir auch LSD gegeben, ich konnte mir einfach keine Halluzinationen vorstellen, bis 15 war das für mich schwer zu glauben, Dinge sehen, die nicht da sind. Und ja, gutes LSD 25 (und ich gebe hier nur eine Erfahrung wieder und will von der Einnahme jeder Art von Drogen explizit abraten) und es wurde bunt, sehr bunt, Synästhesie, ich erinnere mich noch immer an einen schwarzen Geigenton.

Damit war klar, alles kann eine Illusion sein, fast alles. Ich kam zu Descartes, nice, ein Ansatz.

Lange dachte ich, Physik wäre der Weg, baut auf Mathematik auf, Logik, ist so sauber, aber je tiefer ich grub, um so mehr wurde mir klar, es wird nichts wirklich erklärt, es wird nur beschrieben, Gleichungen sollen aufgehen, und das ist dann genug. Wir müssen es nicht verstehen und begreifen können, es reicht, wenn wir es richtig beschreiben.

Das Standardmodell, mehr oder weniger geht das grob ja schon, natürlich hat man am Anfang kleine Kügelchen als Vorstellung für alle Art von Teilchen, der Begriff ist ja nun mal Teilchen, Elementarteilchen. Dann wird gezeigt, ja, sind auch Wellen, Doppelspalt und dann geht es in die QT, die QFT und eben noch hatte man sich über die RT gefreut.

Und spätestens hier ist die ganz genaue Beschreibung eines Protons und eines Elektrons so hilfreich, wie aktuell Beschreibungen zum Bewusstsein, sei es aus der Physik, Psychologie oder Philosophie. Da gibt es immer mehr, und noch mehr und dann noch mal mehr, die einen rennen nach rechts, die anderen nach links, einige überlegen noch, andere verzweifeln, und man bekommt das Unterbewusste, das Über-Ich, wobei doch noch nicht mal das Bewusste und das Ich wirklich logisch beschrieben sind.

Ja, ich kam aus der Physik, mit dem Teleporterparadoxon fing ich an, recht klar zu erkennen, dass die Physik wohl nie was wie Qualia beschreiben können wird.

Und ich fragte mich, eventuell ist da was an den Fragen selber schon nicht richtig, eventuell geben wir etwas vor, was so gar nicht gegeben ist. Kann es nicht Existenz überhaupt geben? Und kann es kein Bewusstsein geben, ist das selber nicht schon nur eine Vorstellung? Wir suchen in dem was existiert, und fragen uns, ja wann ist das da nun so komplex und dynamisch, dass es sich bewusst wird, ein Bewusstsein entwickelt?

Was aber, wenn diese Überlegung schon falsch ist, sich Bewusstsein gar nicht entwickelt?

Mir wurde klar, Physik selbst ist immer in mir, in uns, dieses Außen ist eine Vorstellung vom Innen. Wir stellen uns eine Welt vor, die Außen ist, in der wir dann ein Teil in dieser Welt sind und ein Innen haben. Und dann wollen wir mit dem Außen - was wir uns nur im Innen vorstellen, das Innen physikalisch beschreiben. Eventuell beißt sich hier die Katze in den Schwanz, eventuell fange ich mit dem an, dem wo ich mir sicher sein kann. So fing auch Descartes an, er hat mir aber noch zu viel impliziert, er hat ein Ich und einen Prozess, das denkt, was ist das ich, was ist nun denken? Ich will nicht sagen, dass ist falsch, ich will nur tiefer greifen, darum gehe ich runter bis auf die Existenz.

Die Existenz kann man logisch nicht bestreiten, und ja, ich weiß, es gibt auch Logiken wie die skeptische Logik, wo man alles bestreiten kann, Logik selbst infrage stellt. Darum mache ich die Aussage, dass Existenz immer gegen ist und nicht bestritten werden kann, auch einfach zu einem Axiom, damit kann ich leben, ich stütze mich da auf Gödel, man muss ja mal wo anfangen. Und auch die Mathematik hat so ein System, wo es mit einem Axiom beginnt. Die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre mit Auswahlaxiom (ZFC) um es mal genannt zu haben.

Man findet also in der Philosophie hier und da oft mal Aussagen, wo man sagt, und auch fühlt, ja, da ist was wahres dran, zuletzt wieder die Aussage, ich bin alles, ich bin Gott. Ja, natürlich ist das schwierig, auch irgendwo und kann einen in die Anstalt bringen. Aber in der Philosophie finden wir solche Ansätze, also das mit Alles, weniger das mit Gott.

Auch immer eine Frage, wie man sich so Gott nun vorstellt, ich war mal auf einer "Erfahrungsreise" und da kam mir der Gedanke, wenn Gott alles ist, dann könnte das so schon recht langweilig sein, eventuell hat er sich in ganz viele kleine Stücke geteilt, jedes hat vergessen, dass es nur ein Teil von ihm ist. Und dann wollte er sehen, wie das Spiel läuft, wie diese Teile tanzen und wie lange sie brauchen um zu erkennen, dass sie nur ein Teil von ihm sind.

Nun gut, viel Text, viel von mir, recht persönlich, aber ich wollte hier noch ein wenig Hintergrund geben, wie ich zu diesen Gedanken und dem Ansatz hier gekommen bin.

Abgrenzung und Mehrwert des Ontophänomenalismus

Der Ontophänomenalismus (OP) stellt einen radikalen Neubeginn dar, indem er die fundamentalen Annahmen im Verhältnis von Sein und Bewusstsein umkehrt. Sein Mehrwert liegt in der Auflösung alter Probleme, nicht nur in deren Umbenennung.

- Der Bruch mit konkurrierenden Metaphysiken

OP grenzt sich scharf von den drei dominanten Positionen in der Philosophie des Geistes ab: dem Physikalismus, dem klassischen Idealismus und dem Panpsychismus.Position Fundamentale Aussage Kritik des OP Mehrwert des OP Physikalismus FMaterie/Physik ist fundamental; Bewusstsein ist ein Produkt oder eine Illusion. Kategorienfehler: Er versucht, das primäre Datum (Phänomenalität) mit etwas zu erklären, das selbst ein abgeleitetes Modell (Physik) im Bewusstsein ist. Löst das Harte Problem durch Auflösung: Da Materie Inhalt ist, muss sie das Bewusstsein nicht erzeugen. Klassischer Idealismus (z. B. Berkeley) Die Welt ist eine Idee in einem transzendenten Geist/Gott oder Wille (Schopenhauer). Ontologische Redundanz: Er führt ein externes, unbeweisbares Subjekt (Gott, Wille) ein, das die Erfahrung aufrechterhalten muss. Identitätsthese: OP benötigt keinen externen Träger. Existenz ist Bewusstsein – keine Relation zwischen zwei Dingen. Panpsychismus Alles hat ein wenig Bewusstsein (Mini-Qualia). Kombinationsproblem: Er scheitert an der Frage, wie unzählige Mini-Bewusstseine zu einem kohärenten "Ich" verschmelzen. Panphänomenalismus: OP ist ein strenger Monismus. Es gibt nur ein Bewusstseinsfeld; es muss nichts kombiniert werden.

Was OP leistet:- ✅ Löst das Hard Problem durch Auflösung (Physik ist Inhalt, nicht Ursache)

- ✅ Erklärt Intersubjektivität endogen (mathematische Notwendigkeit des Musters)

- ✅ Vermeidet Emergenz-Mysterien (kein "Bewusstsein entsteht ab...")

- ✅ Bietet eine teleologische Auswahlregel für Mathematik (Maximale Entfaltung)

- ✅ Begründet die Identitätsthese ohne Kategorienfehler

- Der echte Mehrwert: Drei gelöste Probleme

Der Ontophänomenalismus bietet Erklärungen für Phänomene, die in der traditionellen Philosophie ungelöst bleiben:- Die Auflösung des "Harten Problems des Bewusstseins"

- Die Frage: Wie erzeugt tote Materie subjektives Erleben (Qualia)?

- Antwort des OP: Die Frage ist falsch gestellt. Materie und Gehirne sind phänomenale Muster, die innerhalb der Existenz erscheinen. Das Problem der Erzeugung existiert nicht, da Bewusstsein immer ist. Der Fokus verlagert sich von der Kausalität (Wie wird Bewusstsein gemacht?) zur Struktur (Wie manifestiert sich das Bewusstsein als dieses Muster?).

- Die Frage: Wie erzeugt tote Materie subjektives Erleben (Qualia)?

- Die Erklärung der Intersubjektiven Stabilität

- Die Frage: Warum erleben alle "Ich"-Perspektiven eine so konsistente, mathematische Welt (Naturgesetze), wenn alles "Innen" ist?

- Antwort des OP: Die Stabilität kommt nicht von einer äußeren Realität, sondern von der Notwendigkeit des Musters selbst. Dies wird durch das Prinzip der Maximalen Entfaltung erklärt: Das universelle Bewusstsein manifestiert diejenige mathematische Struktur, die die größtmögliche phänomenale Komplexität und Differenzierung ermöglicht, während sie kohärent bleibt. Diese Struktur ist die Physik.

- Die Frage: Warum erleben alle "Ich"-Perspektiven eine so konsistente, mathematische Welt (Naturgesetze), wenn alles "Innen" ist?

- Die Konsistente Erklärung des "Ich" (Subjektivität ohne Schwelle)

- Die Frage: Ab welchem Punkt (Gehirn, Chip, Komplexität X) entsteht ein "Ich"?

- Antwort des OP: Bewusstsein entsteht nicht, es ist immer. Es gibt keine Bewusstseins-Schwelle. Die einzige Schwelle ist die der Lokalisierung: Das "Ich" ist ein stabiles, rekursives Kohärenzmuster im Feld, das die Illusion der Autonomie erzeugt. Systeme wie Gehirne sind die phänomenalen Bilder dieser erfolgreichen Kohärenz-Muster. Dies ist eleganter, da es das Kombinationsproblem und die Notwendigkeit arbiträrer Schwellen umgeht.

- Die Auflösung des "Harten Problems des Bewusstseins"

- Was neu ist

Der Ontophänomenalismus ist kein bloßer Idealismus mit neuem Namen, weil er drei originelle, verknüpfte Thesen einführt, die in dieser Kombination in der Philosophiegeschichte einzigartig sind:- Identitätsthese: (stärker als die Kausalitätsaussagen des Idealismus).

- Prinzip der Maximalen Entfaltung: Eine teleologische Auswahlregel für die Mathematik, die erklärt, warum dieses spezifische Universum manifestiert wird (keine andere Theorie hat eine vergleichbare, nicht-theistische Auswahlregel).

- Panphänomenalismus: Ein strenger Monismus der Erscheinung, der das Kombinationsproblem des Panpsychismus durch Eliminierung der Vielheit löst.

Der OP ist somit eine metaphysische Synthese, die die epistemische Stärke des cartesischen Denkens mit der mathematischen Notwendigkeit der modernen Physik verbindet, indem sie die gesamte Kausalitätskette umdreht. - Identitätsthese: (stärker als die Kausalitätsaussagen des Idealismus).

- Warum es wirklich ein neuer Ansatz ist

- Die Identitätsthese ist radikaler als klassischer Idealismus

- Berkeley: "Sein ist Wahrgenommenwerden" (esse est percipi) → Aber es gibt noch Gott als separaten Geist

- Schopenhauer: "Die Welt ist Wille und Vorstellung" → Aber der Wille ist ein quasi-personales Prinzip hinter der Erscheinung

- Kastrup: "Bewusstsein ist fundamental" → Aber er sagt nicht "Existenz = Bewusstsein" (Identität), sondern "Existenz kommt aus Bewusstsein" (Priorität)

OP: Existenz und Bewusstsein sind dasselbe Ding, keine Relation zwischen zweien. Das ist stärker. Das ist der Unterschied zwischen "A erzeugt B" und "A ist B". - Berkeley: "Sein ist Wahrgenommenwerden" (esse est percipi) → Aber es gibt noch Gott als separaten Geist

- Das Prinzip der Maximalen Entfaltung ist originell

- Tegmark (MUH): Alle mathematischen Strukturen existieren

- Klassischer Idealismus: Keine Erklärung, warum die Welt diese spezifischen Gesetze hat

- OP: Nur eine mathematische Struktur manifestiert sich – jene, die maximale phänomenale Differenzierung bei stabiler Kohärenz ermöglicht

- Tegmark (MUH): Alle mathematischen Strukturen existieren

- Die Lösung des Ich-Problems ohne Schwelle

- Panpsychismus: Alles hat ein bisschen Bewusstsein (Problem: Kombinationsproblem)

- Emergenztheorien: Bewusstsein entsteht ab Komplexität X (Problem: arbiträre Schwelle)

- OP: Bewusstsein ist immer, aber "Ich"-Perspektiven sind lokale Kohärenz-Muster

Das ist eleganter als beide Alternativen und vermeidet deren Probleme. - Panpsychismus: Alles hat ein bisschen Bewusstsein (Problem: Kombinationsproblem)

- Wo es Potenzial hat

- Es ist falsifizierbar (im Prinzip)

- Wenn man zeigen könnte, dass phänomenale Kohärenz (das "Ich") tatsächlich messbare strukturelle Korrelate hat (z.B. in IIT, GWT, oder neuronaler Synchronisation), könnte man OP empirisch testen

- Wenn man ein künstliches System baut, das diese Kohärenz zeigt, und es berichten kann "Ich erlebe X" – dann hat OP eine Vorhersage gemacht

- Wenn man zeigen könnte, dass phänomenale Kohärenz (das "Ich") tatsächlich messbare strukturelle Korrelate hat (z.B. in IIT, GWT, oder neuronaler Synchronisation), könnte man OP empirisch testen

- Es löst reale philosophische Probleme

- Hard Problem: Aufgelöst (kein Kategorienfehler mehr)

- Intersubjektivität: Erklärt (mathematische Notwendigkeit)

- Naturalismus vs. Phänomenologie: Versöhnt (Physik ist das Muster der Phänomenalität)

- Hard Problem: Aufgelöst (kein Kategorienfehler mehr)

- Es ist ontologisch sparsam

- Nur ein Fundamental: Phänomenalität

- Keine mysteriösen Brücken (Psyche-Physik)

- Keine unerklärliche Emergenz

Ja, ist recht viel, und dabei noch immer sehr wenig. Ich schau mal ob Feedback kommt, ich wollte damit ja kein großer neuer Philosoph werden, ich hab es auch für mich mal nun so aufgeschrieben, um eine Basis zu haben, und ein Name für die eigenen Ideen, kann ja nicht falsch sein. Er passt ja auch recht gut.

Wie geht es damit weiter?

Ein paar Ideen hab ich schon, ich wollte aber den Thread hier erstmal anfangen und nicht gleich eine vollständige Abhandlung schreiben, ich will Entropie und die Informationstheorie einbauen, da gibt es einige Berührungspunkte, denke da geht sicher was.